Mise à jour : 24 avril 2025

Dans un contexte international de compétitivité interétatiques pour l’attractivité des activités stratégiques, la France et l’Union européenne ont déployé de grands programmes de soutien. La recherche et développement, l’innovation, les transitions environnementale et numérique ainsi que la réindustrialisation en sont au cœur.

Ce paysage des soutiens publics est en constante évolution, offrant un large éventail d’opportunités de financement aux niveaux européen, national et régional, notamment via des appels à projets compétitifs.

Naviguer dans cet environnement complexe requiert une certaine connaissance et il convient d’être préparé pour saisir au bon moment les opportunités de financement pertinentes.

Pour vous guider, nous avons recueilli les conseils de deux professionnelles.

Irene Creta, chargée de mission Europe au sein de l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) – une organisation française qui œuvre pour la promotion de la recherche et de l’innovation -, et aussi Point de Contact National juridique et financier pour les appels à projets Horizon Europe.

À ses côtés, Marion Oliviero, avocate au sein du cabinet Deloitte Société d’Avocats, accompagne des entreprises tout au long du processus de captation de soutiens publics et partage son expérience et ses conseils pour des candidatures à succès.

Que vous soyez novice ou expert, cet entretien vous guidera au travers des étapes clefs d’une demande de soutien.

Réussir sa demande de soutien

Quelles sont les étapes clés d’une demande de soutien réussie ?

Irene Creta

En premier lieu, il convient de bien comprendre que l’écosystème des financements publics est composé d’une grande variété de financeurs et de niveaux de financements rendant parfois la lecture des possibilités de soutiens complexe. La plupart des étapes à suivre sont toutefois similaires d’un organisme à l’autre, que ce soit au niveau

Comment s’inscrivent ces étapes dans le temps ?

Marion Oliviero

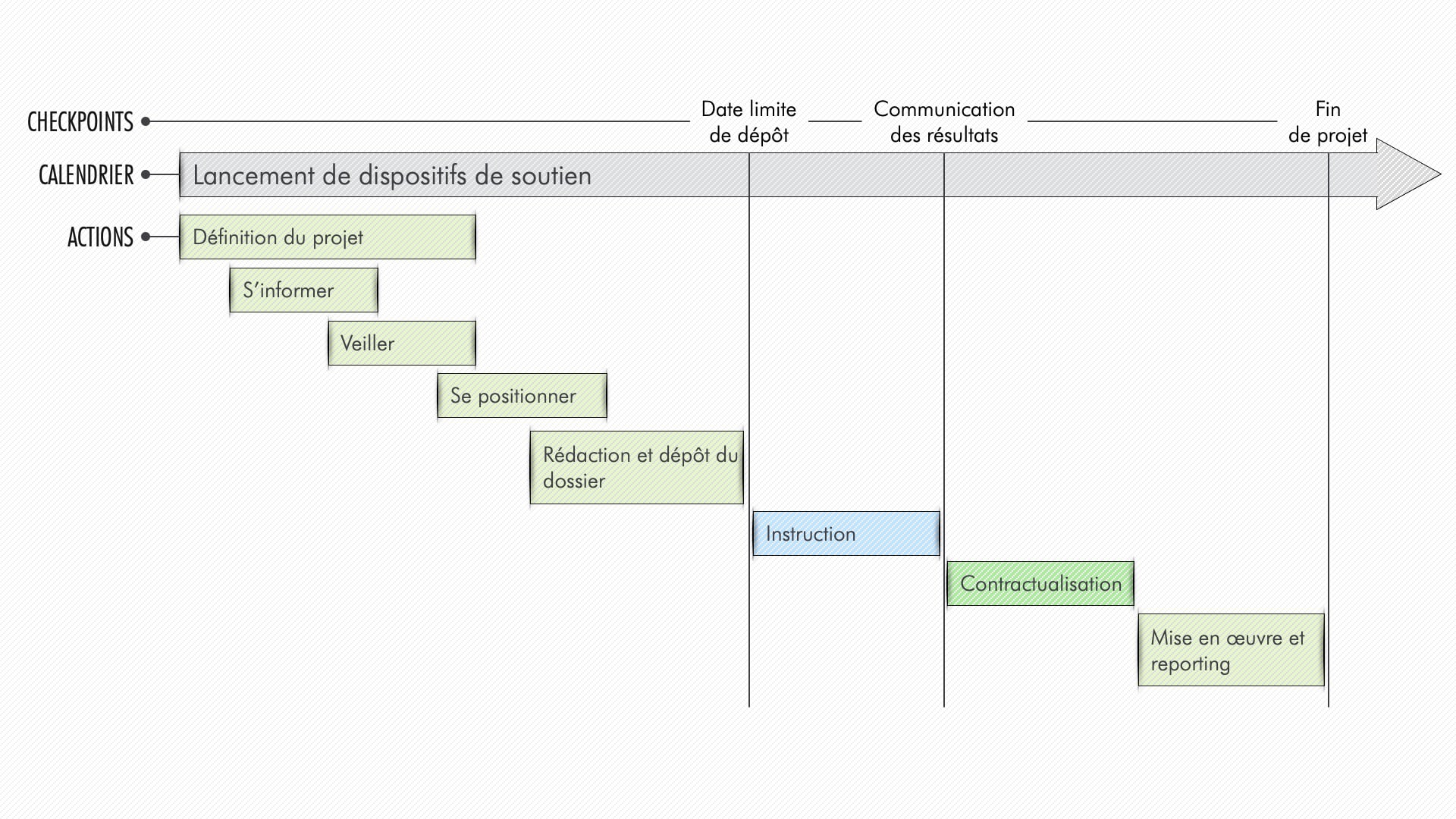

En termes de calendrier, ce sont les autorités de financement qui ont la main et qui fixent, par exemple, les dates d’ouverture et de clôture d’un appel à projet, la durée d’instruction, etc. Puisque ces délais s’imposent aux porteurs de projets, il leur appartient de s’organiser et de mettre en place les actions adéquates pour être en mesure de présenter une demande de soutien qualitative et pertinente à temps.

Deloitte a synthétisé les étapes classiques « officielles » des appels à projet et des étapes informelles que nous conseillons aux porteurs de projets de suivre avant la rédaction de leur demande de soutien dans ce schéma :

Au niveau national, l’organisation de discussions préalables à la procédure de dépôt (fréquentes au niveau régional dans le cadre, par exemple, de soutiens de gré à gré) ou y étant intégrée (comme dans le cas de la récente procédure mise en place par BpiFrance) doit également être considérée.

Se préparer en amont d’une candidature

Quels travaux préparatoires sont nécessaires pour adopter une approche pertinente ?

Irene Creta

La perception d’un soutien public est le résultat de la rencontre entre un projet et un dispositif de financement.

La maîtrise de son projet par la société et du calendrier dans lequel elle entend l’inscrire sont clés pour l’identification du dispositif de soutien adéquat et, à terme, la perception d’un soutien public.

Les projets potentiellement finançables sont les projets contribuant aux grands objectifs des politiques publiques (transitions environnementale et numérique, R&D, développement économique et souveraineté). Ils doivent donner confiance en affichant un niveau suffisant de maturité pour espérer être soutenus.

Jusqu’où doit-on envisager des travaux préparatoires ?

Marion Oliviero

L’entreprise est sur une ligne de crête, entre la définition d’un projet suffisamment mature pour susciter l’intérêt des financeurs publics et l’impératif de respect du principe d’incitativité.

Le projet ne peut être initié avant la demande de soutien (exemple : pas de passage de commande), ce qui fait sens puisque ce soutien se justifie par son effet sur le comportement du bénéficiaire. Des travaux préparatoires relatifs à sa faisabilité sont en revanche tout à fait possible, et même encouragés pour présenter un projet crédible !

Peut-on en savoir plus sur cette incitativité et son impact sur les travaux préparatoires ?

Marion Oliviero

Cette incitativité du soutien se mesure notamment au regard d’un scénario contrefactuel, aussi utilisé pour détourer la partie finançable du projet. La question à se poser est : en l’absence de soutien public, pourrais-je réaliser mon projet et dans quelle mesure ?

Par exemple, pour l’installation d’une chaudière industrielle dans mon usine, puis-je investir dans une chaudière biomasse ou, à défaut de subvention, devrais-je m’en tenir à une chaudière au gaz, certes plus polluante, mais aussi moins onéreuse ? L’incitation est alors à l’investissement dans un équipement peu polluant et ce scénario contrefactuel permettra aux autorités de financement, comme l’ADEME, de la quantifier.

Les travaux préparatoires ont donc vocation à faire progresser le projet pour atteindre un niveau de maturité suffisant en vue de la réalisation d’une demande de soutien, sans bien sûr le réaliser.

En pratique, quels sont les principaux aspects à considérer pour quantifier un projet et éviter de mauvaises surprises ?

Marion Oliviero

La première des choses que je recommande est : un projet structuré pour des estimations fiables !

Le projet n’est pas toujours structuré et ses contours sont parfois flous. Or, le périmètre du projet doit être clairement défini et les grandes étapes de mise en œuvre connues pour que la société soit en mesure de quantifier les moyens et le temps qui seront nécessaires à sa réalisation. Une vision granulaire du projet découpé par tâche et inscrit dans un calendrier détaillé (Gantt chart) nous semble être un bon prérequis.

Irene Creta

Cette première étape est essentielle pour estimer le budget du projet. L’objectif est de réaliser un travail de quantification des besoins et des coûts associés au plus proche de la réalité. Nous conseillons de prévoir un relatif aléa dans l’estimation de ce budget, comme de considérer une éventuelle inflation, car le montant de l’aide est calculé sur cette base et une fois octroyée, elle ne sera pas automatiquement revalorisée pour tenir compte d’éventuels coûts complémentaires (voire ne pourra pas l’être du tout).

D’autres éléments chiffrés doivent-ils être travaillés à ce stade ?

Marion Oliviero

Effectivement, il faudra en faire de même des impacts du projets sur les plans R&D, économiques, environnementaux et sociaux, qui doivent être quantifiés. Ils permettent de faire naître de l’intérêt auprès des autorités de soutien et sont parfois utilisés comme critère d’éligibilité, ainsi que pour le calcul de l’aide à proprement parler. Par exemple, en matière de décarbonation de l’industrie, le dispositif porté par l’ADEME, « DECARB IND », ne finance que les projets conduisant à une réduction des émissions de gaz à effet de serre a minima de 1 000 tCO2eq/an à iso-production.

Plus particulièrement, la question de la viabilité économique du projet est cruciale. Elle est par exemple un critère formellement exposé dans le cadre de l’Innovation Fund européen, est scrutée par BPI France et fait l’objet de calculs de rentabilité pour le soutien aux projets de décarbonation.

On insistera également sur la nécessité de réaliser un business plan robuste, qui soit lisible, explicitant et justifiant les hypothèses sur lesquelles il repose. L’importance de cet aspect n’est pas toujours bien connue par les porteurs de projets alors qu’il peut être pénalisant.

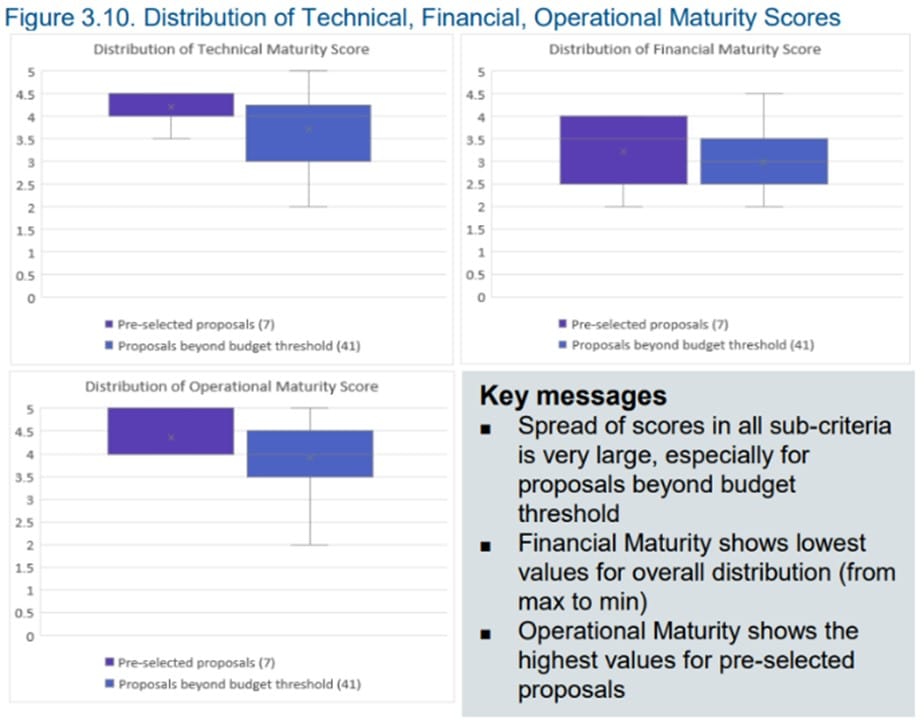

Par exemple, dans le cadre de l’Innovation Fund, le sous-critère pourtant déterminant de la maturité économique du projet était celui pour lequel les candidatures ont reçu les scores les plus bas du dispositif Innovation Fund, de nombreuses candidatures ont donc été évincées sur ce point. Vous trouverez ci-contre les statistiques du premier appel sur ce critère (« Innovation Fund – Key statistics – from the first Call for Large-Scale Project » document, cf. p. 18).

À ce stade, identifiez-vous d’autres éléments du projet à investiguer ?

Marion Oliviero

Le choix du dispositif et le calcul du soutien maximum possible sont grandement dépendants de la taille de l’entreprise qui le sollicite. D’une part, certains appels à projets sont dédiés aux PME ; d’autre part, ces dernières bénéficient de taux de soutiens maximums plus élevés que ceux des grandes entreprises. En matière de soutien public, la notion d’entreprise s’entend du groupe, c’est-à-dire en considérant l’ensemble des effectifs, chiffres d’affaires et totaux de bilan des entités qui le constituent en France et ailleurs pour apprécier les seuils légaux (Règlement (UE) n° 651/2014, Annexe I, 17 juin 2014). Ainsi, une usine d’une cinquantaine de personnes faisant partie d’un groupe employant plus de 250 salariés sera automatiquement considérée comme une grande entreprise.

Parfois, le lieu de réalisation du projet n’est pas non plus arrêté, plusieurs sites pouvant se trouver en concurrence pour sa mise en œuvre. Or, tous les territoires ne sont pas soutenus de la même façon, surtout pour les grandes entreprises. Par exemple, pour l’implantation d’un nouveau site industriel, l’investissement industriel en tant que tel ne pourra être soutenu pour une grande entreprise que s’il est réalisé en zone d’Aide à Finalité Régionale (AFR) qui sont des zones identifiées comme à dynamiser sur le plan économique. Globalement, les taux de soutiens maximums et la probabilité d’être soutenu dans ces territoires sont plus importants qu’ailleurs. Selon moi, ces aspects ne sont pas à négliger car ils peuvent déterminer le versement d’un soutien et, à terme, permettre la réalisation de projets phares au niveau national et local.

Irene Creta

Avec nos membres, nous constatons que l’économie de ce travail préalable est complexe à réaliser et nous conseillons vivement de s’y employer avec sérieux pour être en mesure d’identifier le dispositif de soutien pertinent et d’y candidater avec succès.

L’identification des soutiens

Comment identifier le soutien adapté à votre projet ?

Irene Creta

Le premier des conseils que nous pouvons prodiguer est de bien connaître son projet. Une fois que vous en avez une vision claire, vous pourrez mettre en place une veille active en vous rendant sur les sites des principales autorités de financement pour identifier les dispositifs de soutien les plus adaptés.

Quels sont les indicateurs qui seraient utiles pour cibler efficacement le dispositif de soutien ?

Marion Oliviero

Vous pouvez tenir compte d’indicateurs pertinents comme :

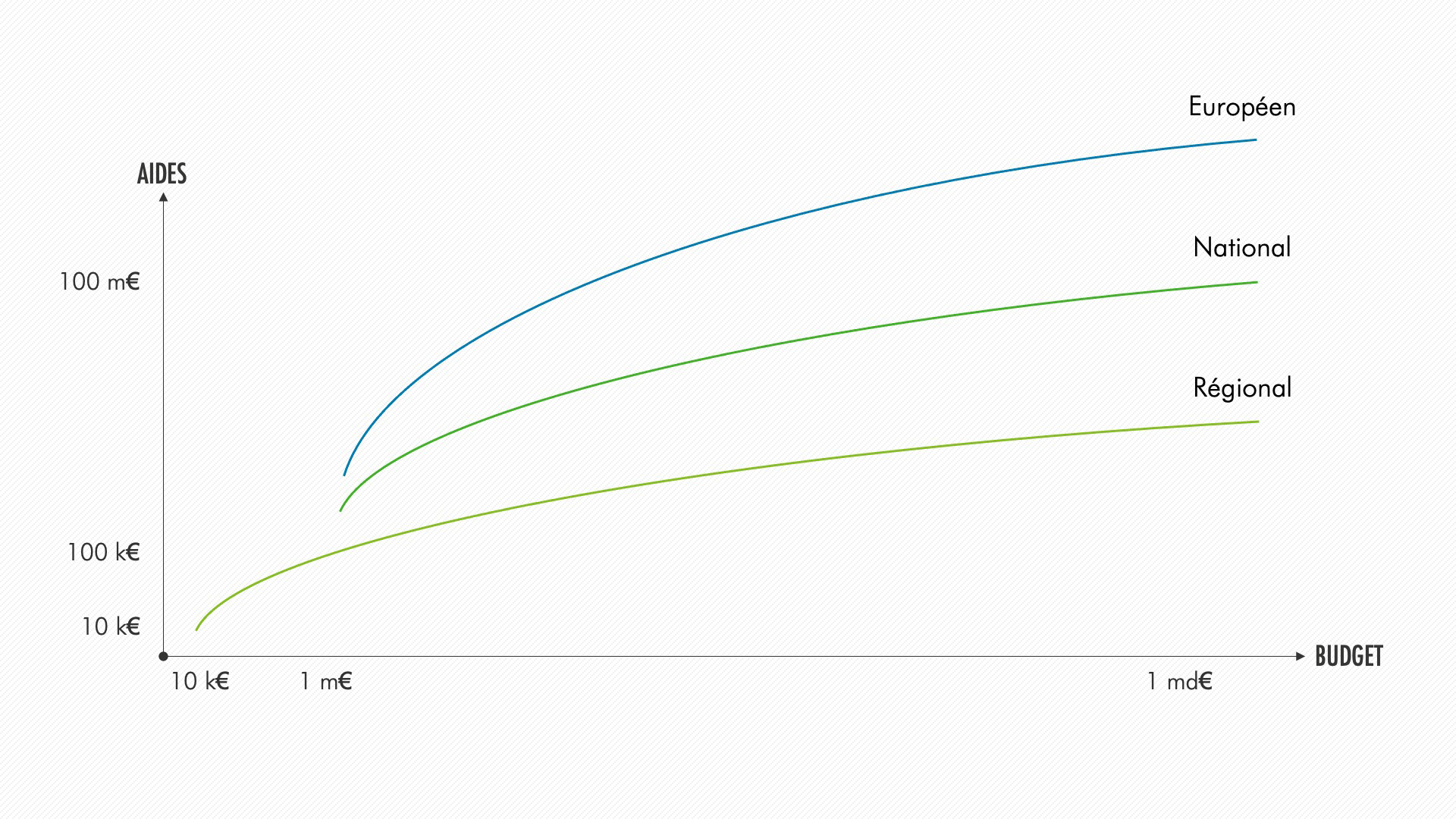

- le montant de soutien que vous envisagez de solliciter : les soutiens disponibles sont généralement plus élevés au niveau européen que régional, corrélativement à la compétition et à la complexité d’un montage de dossier de candidature. La tendance est celle exposée dans l’image ci-dessous : plus les soutiens et la compétition sont importants, plus le niveau de l’autorité de financement est élevé.

- la thématique et les principaux impacts de votre projet : par exemple, pour un projet principalement environnemental, une veille sur le site de l’ADEME sera incontournable, alors que pour des projets de développement économique et innovant, vous ne pourrez pas vous épargner une veille sur le site de Bpifrance. Gardez toutefois en tête que ce ne sont que des indicateurs. A titre illustratif Bpifrance propose parfois des appels à projets pour la transition environnementale comme l’appel à projets « Soutien à la décarbonation de la filière maritime française ».

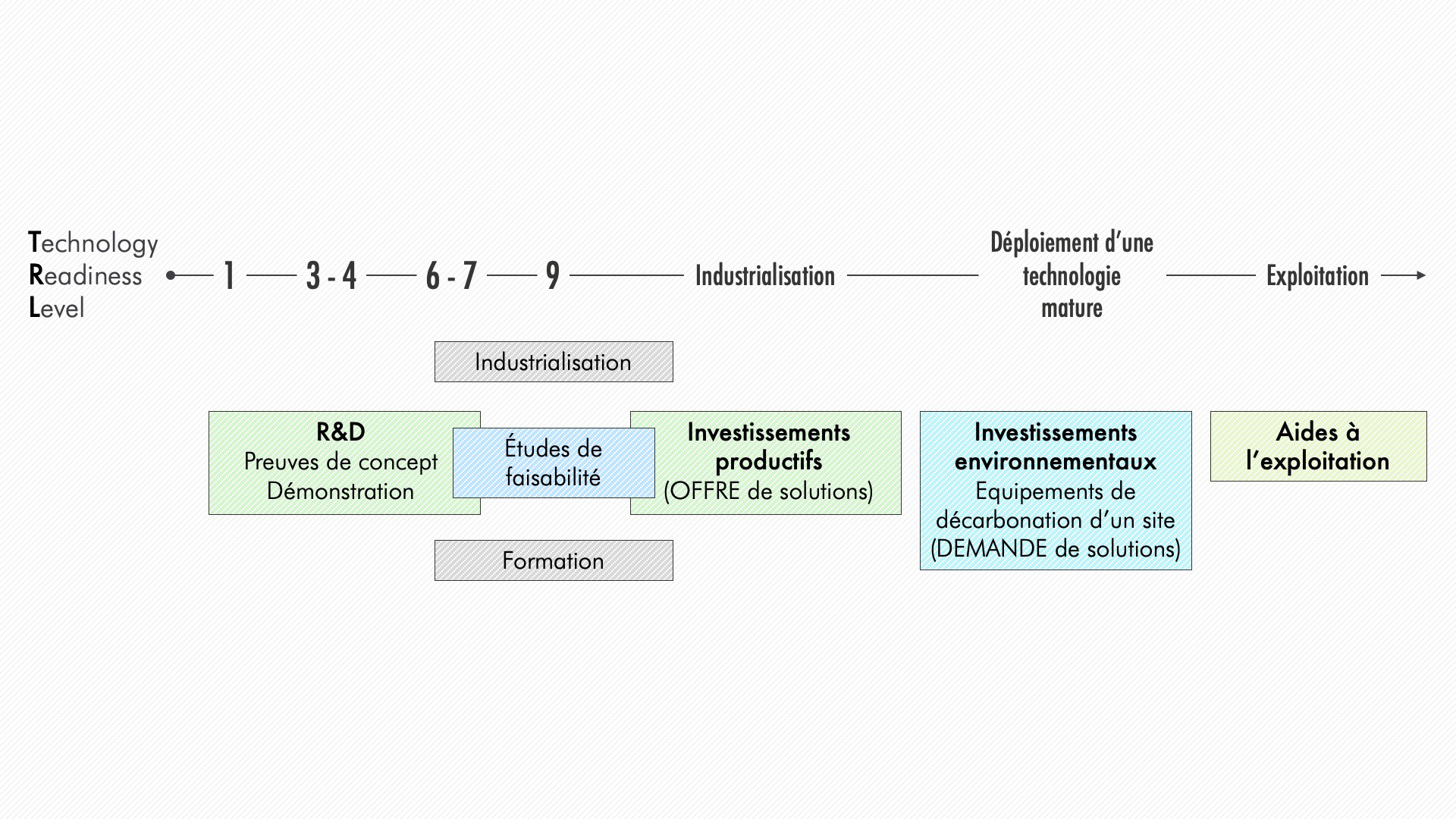

- le stade de développement (TRL) de votre technologie car les programmes de soutien sont généralement ciblés :

Lorsqu’un programme ou un dispositif est identifié et semble pertinent au regard des critères évoqués ci-dessus, nous vous invitons à vous l’approprier en lisant en détail le cahier des charges. Le diable se cache dans les détails ! Il faut aller au bout du document et, si possible, consulter le dossier de candidature où des informations clés sont parfois plus visibles.

Est-ce que plusieurs dispositifs pourraient s’avérer pertinents pour soutenir un même projet ?

Marion Oliviero

Absolument, n’hésitez pas à vous interroger sur la pertinence d’un éventuel cumul de dispositifs. C’est un investissement car il y aura plusieurs dossiers à soumettre, mais il pourrait permettre de couvrir l’ensemble d’un projet lorsque certains sujets ne sont pas finançables par un unique programme retenu. Si cette combinaison de soutiens est souvent possible, elle ne peut être réalisée que dans le respect des règles européennes des aides d’État. Une analyse juridique est alors nécessaire.

Pour illustrer, pouvez-vous nous parler d’un cas concret ?

Irene Creta

Horizon Europe est le plus grand programme pour la recherche au monde et le principal outil de financement de la R&D&I en Europe avec 95,5 mds€ pour la période 2021-2027. Généreux et compétitif, il soutient la recherche et l’innovation, encourage les collaborations pour renforcer l’impact scientifique et mobiliser les talents au sein de l’Union, tout en favorisant la compétitivité industrielle.

Pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par Horizon Europe, une bonne préparation est essentielle. Il ne suffit pas de répondre à un appel à projets : nous constatons qu’il est toujours mieux d’adopter une démarche stratégique, en comprenant l’esprit et le fonctionnement du programme et en s’intégrant dans les réseaux pertinents.

Quels sont alors les premiers réflexes à adopter pour se repérer dans ce dispositif particulier ?

Irene Creta

Si ce programme semble répondre à vos critères, la première étape est de s’y familiariser en prenant connaissance de ses caractéristiques : structure du programme, objectifs, règles de participation, etc. (des guides sont disponibles soit sur le portail de la Commission européenne , soit sur le site des PCN français).

Une fois ces bases maîtrisées, il est tout aussi essentiel de s’intégrer dans l’écosystème : se mobiliser au sein des structures, réseaux, associations, pôles de compétitivité pour connaître les acteurs et se faire connaître. L’ANRT propose, par exemple, des groupes de travail pour monter en compétence sur ces sujets et échanger avec ses pairs, ainsi que des formations adaptées.

Après cette première étape, la deuxième consiste à identifier les opportunités de financement les plus adaptées à son projet.

Les activités d’Horizon Europe sont mise en œuvre au travers d’appels à propositions publiées annuellement. Il est donc nécessaire de mettre en place une veille régulière sur ces appels à proposition correspondant à son idée de projet et aux instruments préalablement identifiés. Une fois le cadre général connu et l’appel identifié, ses spécificités doivent être appréhendées pour envisager sérieusement une candidature. L’étude approfondie du dossier de proposition est nécessaire pour une bonne connaissance des critères de sélection des candidatures pour y répondre (exemple : choix des partenaires d’un consortium, aspects transversaux du projet : éthique, genre).

Consortiums

Auriez-vous des conseils à donner aux acteurs souhaitant postuler à un dispositif européen qui n’auraient pas encore établi de consortium ?

Irene Creta

La constitution d’un consortium n’est pas toujours nécessaire et c’est une information qu’il convient de vérifier.

Dans le cas où le projet doit être soumis par un consortium, deux approches sont envisageables. Selon l’expérience et les ressources de l’entité, il peut être intéressant d’envisager un rôle de coordinateur en structurant son propre consortium.

À l’inverse, pour une première candidature, il peut être plus stratégique de rejoindre un consortium existant afin de bénéficier de l’expertise de partenaires plus aguerris.

Le coordinateur est le moteur du consortium, bien que tous les partenaires puissent contribuer à la définition du partenariat. La construction d’un consortium adapté aux attendus d’un appel à projet est une difficulté majeure, d’autant plus que certains dispositifs imposent l’inclusion de certaines catégories d’acteurs (par exemple, l’inclusion de PME ou d’universités) issus parfois de pays différents, tout en en assurant un équilibre du consortium en termes de variété des profils.

Quels outils et quelles stratégies recommandez-vous pour identifier et mobiliser des partenaires pertinents ?

Irene Creta

Plusieurs leviers et outils existent pour construire un consortium.

Le premier d’entre eux, sous-valorisé, est le réseau professionnel.

Il faut en premier lieu s’interroger sur la pertinence de travailler avec son vivier de partenaires habituels, comme ses fournisseurs et ses clients. Au-delà, le réseau s’entend aussi bien des regroupements en associations ou pôles (nationaux et européens) que de la participation à des évènements pour l’enrichir en dehors des activités professionnelles courantes.

L’enjeu est d’intégrer un écosystème et de s’y faire connaître pour générer des opportunités de collaborations.

Des outils plus classiques pour identifier des partenaires ont été développés par des acteurs publics, à l’instar de la fonction « partners search» sur le portail de la Commission européenne. Si nous saluons la démarche qui peut permettre de créer des synergies pertinentes, il est à noter que ces outils ne sont pas toujours manipulables de façon intuitive et nous conseillons d’avoir, préalablement à leur utilisation, une idée sur le type de partenaire recherché.

N’hésitez pas à contacter les Points de Contacts Nationaux qui sont généralement informés des consortiums en cours de création pour les appels Horizon Europe.

D’expérience, est-ce que ces étapes ne découragent pas les porteurs que vous accompagnez ?

Irene Creta

Il est vrai que la recherche de partenaires et la construction d’un consortium peuvent représenter un défi pour les porteurs de projets, notamment lors d’une première candidature. Mais ne sous-estimez pas les bénéfices stratégiques d’une participation à des appels à projets collaboratifs. La participation à des appels à projets collaboratifs ne se limite pas à la recherche de financements publics. Il faut voir cela aussi comme un levier stratégique pour renforcer son réseau, gagner en visibilité et établir des relations de confiance avec des partenaires clés. Ces collaborations offrent une opportunité d’élargir ses perspectives, d’accéder à de nouveaux écosystèmes et de stimuler l’innovation par la confrontation d’idées et d’expertises variées. Si la recherche de partenaires peut sembler un obstacle au départ, elle constitue un investissement clé pour s’intégrer pleinement dans l’écosystème. Avec le temps, elle ouvre la voie à des collaborations spontanées et à de nouvelles opportunités, renforçant ainsi la dynamique et la portée des projets.

Marion Oliviero

Les participants à un consortium candidatant à Horizon Europe sont souvent les mêmes et sont pleinement intégrés à l’écosystème tout en rentabilisant leurs compétences en participant naturellement aux initiatives. Pour la France, le CNRS, le CEA et l’INSERM figurent parmi les 20 premiers bénéficiaires du programme.

N’ayez pas peur de vous lancer, mais n’hésitez pas à vous faire accompagner pour que vos efforts aient de bonnes probabilités d’aboutir.

Y’a-t-il des points d’attention technique à ce stade ?

Irene Creta

La valorisation des expertises et des contributions de chaque partenaire est essentielle.

Dans les projets de recherche, développement et innovation, les membres du consortium apportent une valeur technologique qui n’est pas toujours clairement quantifiée. Ce travail préalable d’évaluation est crucial pour identifier les enjeux de propriété intellectuelle et définir un positionnement stratégique au sein du projet. Une bonne anticipation permet non seulement de protéger les intérêts de chaque acteur, mais aussi de favoriser des collaborations équilibrées et pérennes.

Pour bien protéger la propriété intellectuelle, réfléchissez à la mise en place d’accords de confidentialité pendant le montage de la proposition en raison de la grande quantité d’informations échangées lors de cette phase.

Puis, une fois le projet lancé, la formalisation d’un accord de consortium est une étape incontournable. Cet instrument est essentiel pour assurer une gestion efficace du projet, encadrer les relations entre partenaires et organiser le partage de la propriété intellectuelle, aussi bien pendant qu’après la mise en œuvre du projet. Il est d’ailleurs requis par les autorités de financement.

Que conseillerez-vous pour la rédaction, que nous comprenons comme sensible, de cet accord de consortium ?

Irene Creta

Dans le cadre d’Horizon Europe, plusieurs modèles existent pour en faciliter la rédaction. Le plus couramment utilisé est le modèle DESCA, en place depuis 16 ans, qui s’adapte à diverses typologies de projets grâce aux nombreuses options de rédaction qu’il propose. L’ANRT, en tant que membre du Core Group DESCA, contribue activement à l’élaboration et à l’évolution de ces modèles, en s’appuyant sur l’expérience de ses membres.

Je recommande toujours une étroite collaboration entre les équipes juridiques, chargées de la négociation de cet accord, et les équipes scientifiques de l’entité dans les phases de montage et contractualisation du projet. Cette synergie est clé pour anticiper les enjeux de propriété intellectuelle, sécuriser les intérêts de chacun et optimiser le positionnement au sein du consortium.

Que ce soit dans la phase de montage comme dans celle de mise en œuvre des consortiums, la transparence et la confiance dans un cadre bien fixé sont clés pour assurer la réussite du projet.

Le dossier de candidature

Quels conseils donneriez-vous pour rédiger un dossier de candidature compétitif ?

Marion Oliviero

Soyez méthodiques. L’objectif n’est pas juste de déposer votre candidature dans les temps, mais surtout qu’elle soit suffisamment qualitative pour avoir de réelles chances d’être retenue.

Irene Creta

Il faut bien s’organiser en commençant par quantifier correctement le temps et les ressources qui seront nécessaires à la rédaction. C’est un vrai point d’attention qui peut être un frein à la réalisation d’un dossier en cas de survalorisation de l’investissement nécessaire. A contrario, la sous-évaluation peut être source de stress pour le porteur, de sous-qualité du dossier, voire d’échec au dépôt d’une candidature. La réflexion doit être menée avant la phase de rédaction après une prise de connaissance approfondie à la fois du cahier des charges du dispositif de soutien et du dossier de candidature à compléter. Elle doit être commune dans le cadre d’un consortium.

Sur la rédaction à proprement parler, y’a-t-il un formalisme à respecter ?

Marion Oliviero

Chaque dispositif propose son propre modèle de dossier de candidature auquel il est impératif de s’adapter. Ce formalisme a vocation à permettre aux autorités de comprendre les projets selon leurs propres grilles de lecture et d’assurer une égalité des chances des candidats (comparaison sur les mêmes critères). La sanction d’une candidature qui ne serait pas conforme aux exigences formelles est parfois son inadmission.

Irene Creta

Un autre aspect formel absolument capital est la présentation d’un projet clair et pédagogique susceptible d’être compris par un instructeur néophyte. La tentation de présenter de nombreux détails techniques peut conduire à noyer votre message. Ce qui doit ressortir, ce sont les principales actions qui sont envisagées, leurs objectifs, les résultats et les impacts qui en sont attendus.

Y’a-t-il des pièges à éviter à ce stade ?

Marion Oliviero

Nous l’avons dit, l’évaluation cohérente et au plus proche de la réalité du budget est nécessaire pour ne pas discréditer la demande de soutien et assurer une vie pérenne à votre projet (en principe, pas de rehaussement de la subvention en cas de dépassement). Comme il constitue la base de calcul de l’aide sollicitée, des justifications sur les estimations budgétaires peuvent également être demandées. Certaines autorités de financement sollicitent même la fourniture des devis.

Le montant de soutien sollicité est ensuite à déterminer en tenant compte du régime d’aide d’État applicable : attention à ne retenir que les dépenses éligibles et à vous conformer aux plafonds d’aide établis ! Le porteur doit particulièrement s’interroger sur la pertinence du montant sollicité en cas de comparaisons des candidats sur la rentabilité de la subvention s’il veut que sa candidature soit compétitive (par exemple, euros de subvention par tonne de CO2 économisée).

Irene Creta

Outre les quantifications financières, les impacts du projet envisagé doivent être présentés dans tous les dossiers de candidature. Cet aspect est souvent l’un de ceux qui motivent le plus la décision de financement et ne fait pas toujours l’objet de suffisamment d’attention de la part des porteurs. Outre la simple évocation d’impacts positifs du projet en termes environnementaux, d’emplois ou autres, la fourniture de données précises est requise pour en permettre la quantification et donner confiance. L’évaluation du projet y est liée.

Conseils communs : nous vous encourageons à solliciter un accompagnement ou du moins des relectures critiques de votre dossier de candidature par des personnes d’expertises différentes pour s’assurer de son intelligibilité mais aussi de sa cohérence globale (comme, par exemple, l’absence d’information contradictoires, de répétitions, etc.).

Taux de succès

Quels sont les taux de succès des candidatures aux appels à projets ?

Irene Creta

Les probabilités de succès d’une candidature sont liées au niveau de compétition des dispositifs de soutien. Plus le potentiel de financement est important, comme au niveau européen, plus la concurrence est élevée.

Pour le programme Horizon Europe, qui finance les projets à hauteur de 60 % à 100 % de façon générale, le taux de succès s’élève à 17,3 % en 2023. Ce taux est en progression par rapport à 2021 où il s’élevait à 15,9 %. Constatant que des propositions de haute qualité ne sont pas financées, les acteurs de la R&D membres de l’ANRT souhaitent une augmentation du budget pour le successeur de ce programme.

La France se démarque avec un taux de succès variant entre 25 % et 30 % (période 2021-2023), alors même que le nombre de candidatures impliquant des acteurs français a baissé depuis la précédente version du programme (Horizon 2020 pour la période 2014-2020) ainsi que la part de coordinateurs français.

Marion Oliviero

Au niveau européen toujours, le principal dispositif de soutien aux projets industriels de décarbonation, l’Innovation Fund, affiche également des taux de réussite initialement peu élevés mais en nette augmentation. Avec un financement attractif de 60 % des surcoûts du projet industriel, le taux de succès s’élevait à 2 % en 2020 et a été porté à 25 % en 2023.

Au niveau national et régional, où les opportunités de soutien sont nombreuses, moins compétitives et plus accessibles, les taux de succès sont bien plus importants. Les montants de soutien sont, néanmoins, moins significatifs dans leur globalité.

Avez-vous un mot de la fin ?

Marion Oliviero

Toutes ces étapes sont tenables, nous voyons des entreprises de toute taille et de tout secteur qui y parviennent avec succès. Heureusement ! Nous constatons aussi que la démarche a des apports au-delà de la seule obtention des financements manquant aux projets.

L’anticipation et l’organisation pour devenir lauréat d’un dispositif de soutien public bénéficient en réalité à tout le projet. D’autant que pour en obtenir le paiement effectif, ces bonnes pratiques devront être pérennisées (fourniture à l’autorité de financement des justificatifs de dépenses, rapports techniques, etc.). Ces exigences permettent à la société de bien suivre son projet pour assurer le respect des délais et des budgets et de gagner en efficacité.

Le fait de vous faire connaître dans les réseaux ou via la recherche de partenaires peut ouvrir de nouvelles opportunités. Mais devenir lauréat d’un dispositif donne également une visibilité certaine à votre projet. Plus encore, c’est un gage de sérieux puisque votre projet a été sélectionné comme l’un des meilleurs par des experts parmi de nombreuses candidatures.

Irene Creta

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls. Dans l’écosystème, de nombreux acteurs peuvent vous conseiller selon vos besoins. Par exemple, il ne faut pas hésiter à poser vos questions au Point de Contact National (Horizon Europe), à suivre une formation (acteurs associatifs ou cabinet de conseil) ou à vous faire accompagner de l’identification du bon soutien jusqu’au reporting (cabinet de conseil).